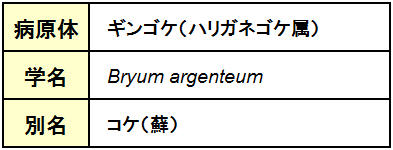

蘚類(コケ類)

病原体:ギンゴケ(ハリガネゴケ属)

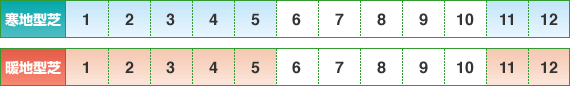

グリーンには冬期も含めて年中発生しているが、早春期になると増殖が盛んになる。コロニーは多量の水を含んでおり、一時の乾燥に弱く枯死する。

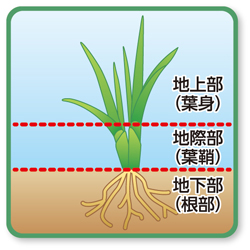

菌の主な生息部位

発生芝種・発生時期

発生生態

コケ類は高等植物のように水分や養分を吸収する根はなく、仮根といわれるもので地面に定着する。葉(茎葉体)は葉脈や気孔はないが表面からの吸着と 吸収で水分・養分を取り込む。土壌pHにはあまり影響を受けず、砂土など土壌微生物の貧弱なところに発生する。

湿った日陰でも乾いた日向でもよく育つ。コケとドライスポットの発生環境はよく似ている。グリーンに最初に発生しやすいところは芝芽数の少ないところ、低刈りになりやすいアンジュレーションの高い 部分や病害跡などである。発生するコケは4種類報告されているがほとんどはギンゴケである。

草丈は5~20mmほどであるがコロニーを形成すると目立つよ うになり、葉先は葉緑素がないので見る方向により銀白色に見える。 自然界では胞子(有性生殖)と無性芽(無性生殖)の両方で増殖する。グリーンでは刈り込みが行われるので切り取られた葉の切片(配偶体)と無性芽で 増殖し、胞子形成は見られない。

グリーンへの最初の侵入は乾燥した胞子や無性芽が風によって外から飛んでくる空気伝染と考えられる。グリーンには冬期も含めて年中発生しているが、早春期になると増殖が盛んになる。コロニーは多量の水を含んでおり、一時の乾燥に弱く枯死する。人為的に表面のワックス層を溶かすとさらに乾燥に弱くなる。

予防対策

窒素不足、頻繁なグリーン刈り、低刈り(特に馬の背部分)、芝密度の低い部分や裸地化した部分などで発生しやすいことに留意して日常管理することが予防対策となる。登録のある薬剤で寒い時期に処理しておくと春の発生が抑えられる。経験的には芝密度の低下したところに藻類が発生し、その後コケ類が発生してく る。

治療対策

強酸や強アルカリ、金属を含む資材(硫酸鉄、水酸化銅など)で防除が試みられているがベントグラスに対する薬害が問題になりやすい。 除草剤や殺菌剤も使われるが越年したコケには効果が低いといわれ、処理時期によって防除効果が異なるようである。気温の 低い冬期に除草剤と鉄剤の体系処理で薬害も少なく防除できた例が多くなっている。薬剤散布直前に散水したり、薬剤に界面活性剤(特にカチオン系)を添加す ると効果が上昇するという。

またコケの配偶体、胞子、無性芽に対する薬剤の反応も異なる。防除の基本は一度に無くするのではなく、定期的に処理して徐々に 減らすことが肝要である。一旦発生したコロニーは手取りや薬剤で除去できるが痕跡が残るのでターフとして回復するには時間を要する。

ある種の薬剤の使用がコケを増加させるのではないかと危惧されている。これは薬剤によって土壌微生物層を貧弱にさせた結果コケが発生すると解釈されている。

Envuの推薦防除方法

登録のある除草剤を薬害に注意して散布します。

参考写真

ギンゴケの配偶体から伸びてきた胞子体. 先端に黄緑色の蒴(サク)が付く(6月)

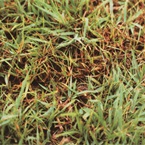

蒴が成熟すると赤褐色になり中の胞子が飛散できるようになる(8月)このような胞子体は刈り取りが行われるグリーン上では形成されない

ギンゴケの小さな若い配偶体(矢印)(8月)

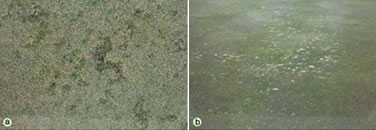

ベントグリーンに発生したギンゴケのコロニー(2月)

冬期のギンゴケのコロニー. 上部表面のみ緑色、内部は褐色の配偶体(12月)

大発生してしまったギンゴケ(ベントグリーン 12月)

ギンゴケの葉状体の先端は葉緑素が欠けているために光の方向によって色調が変わる a:暗緑色 b:灰白色

夏期、枯れたギンゴケは褐変し美観を損ねる(7月)

ギンゴケの防除跡(12月). ギンゴケを防除してもその跡が長く残り、ベントグラスで塞がるには相当の期間を必要とする