2019年のベントグリーンにおける病害診断結果

Envuでは病害診断のご依頼を承っています。2019年は暖地型芝草で113検体、寒地型芝草で460検体の病害診断を行いました。2017年の病害診断数は暖地型芝草で115検体、寒地型芝草で511検体、2018年は暖地型芝草で118検体、寒地型芝草で584検体でしたので、2019年は寒地型芝草の病害診断数が少なかったことが伺えます。

ここでは、2019年の全国の気象条件と、主に寒地型芝草の病害診断結果をご紹介します。

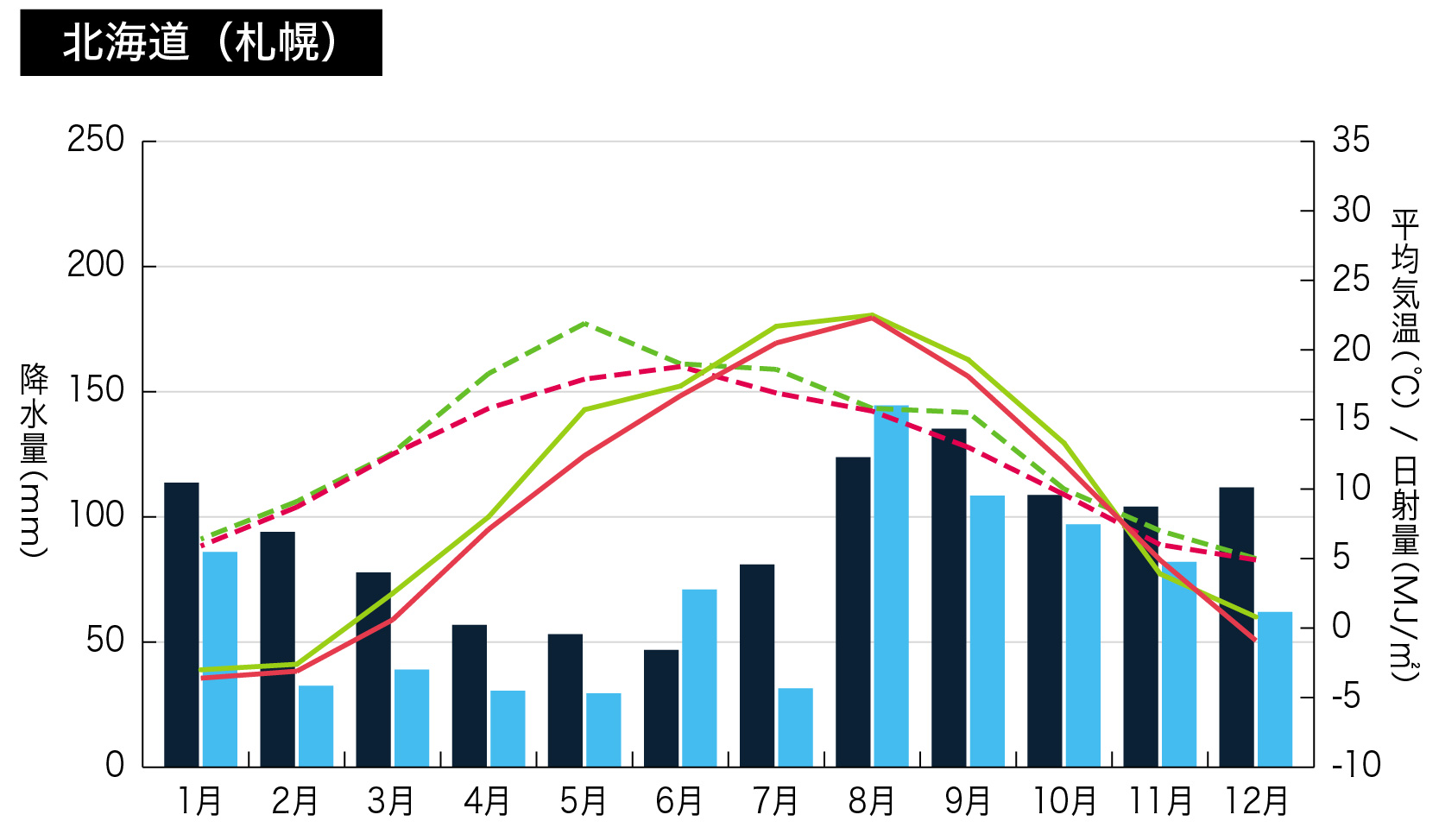

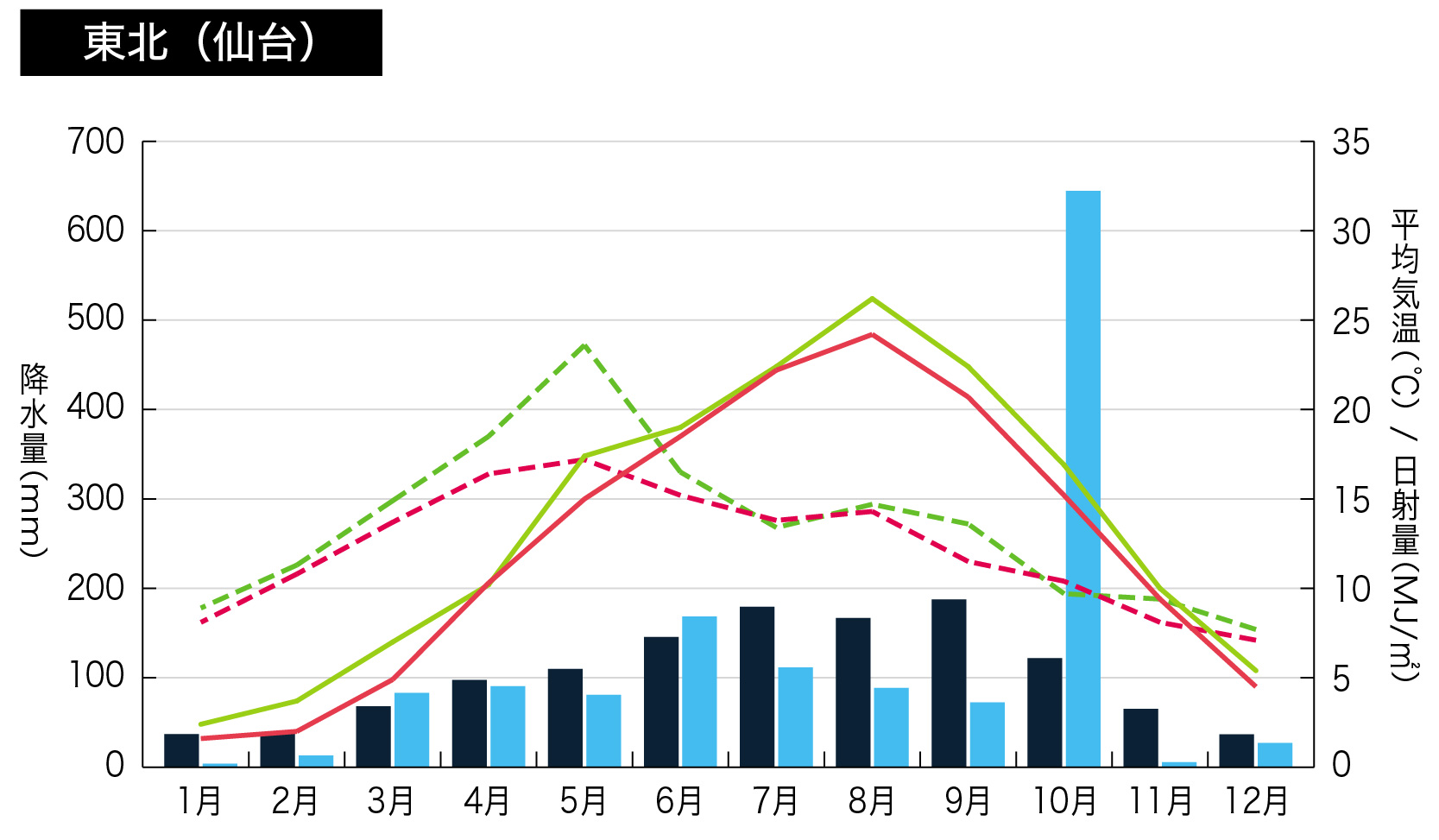

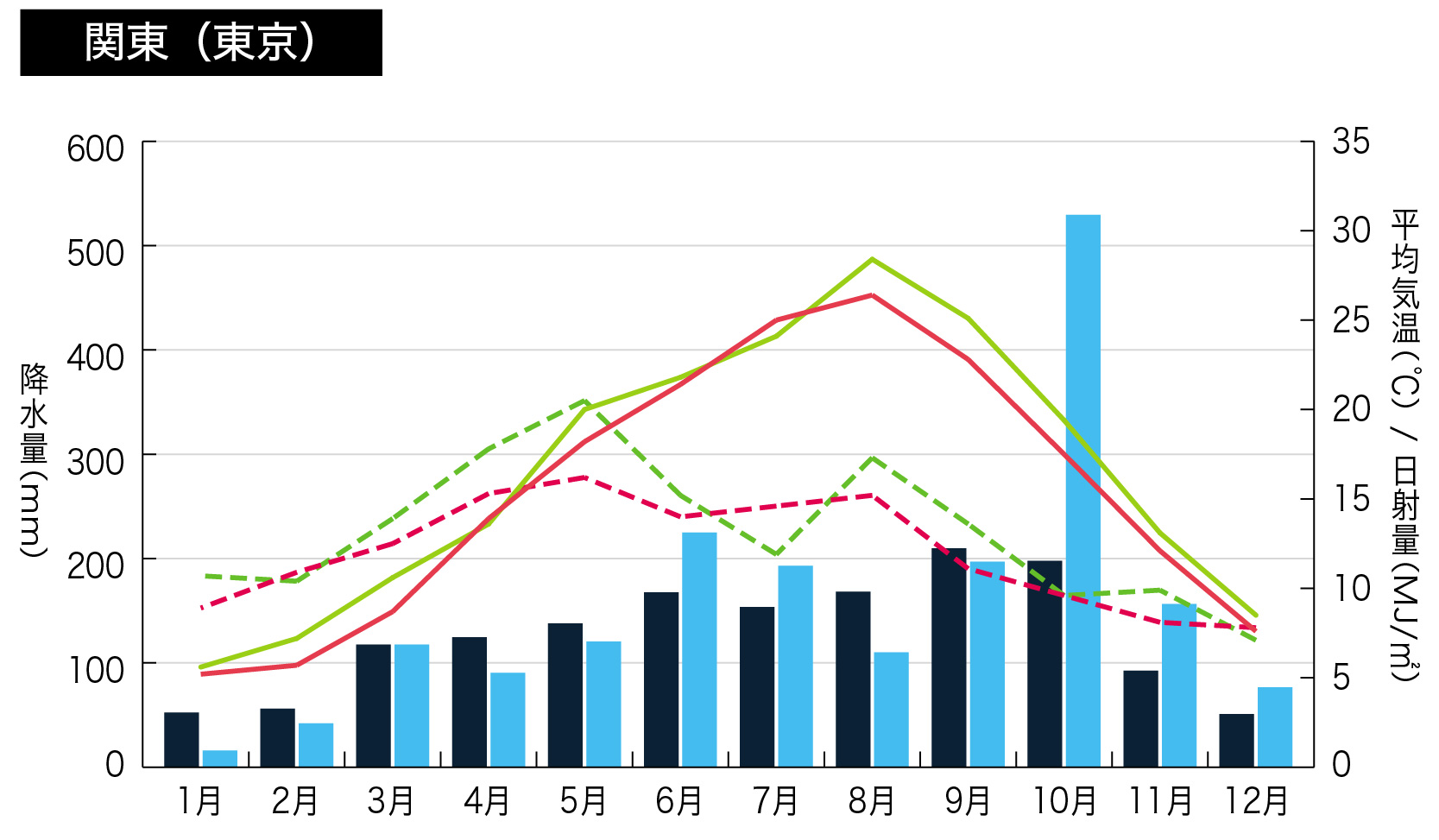

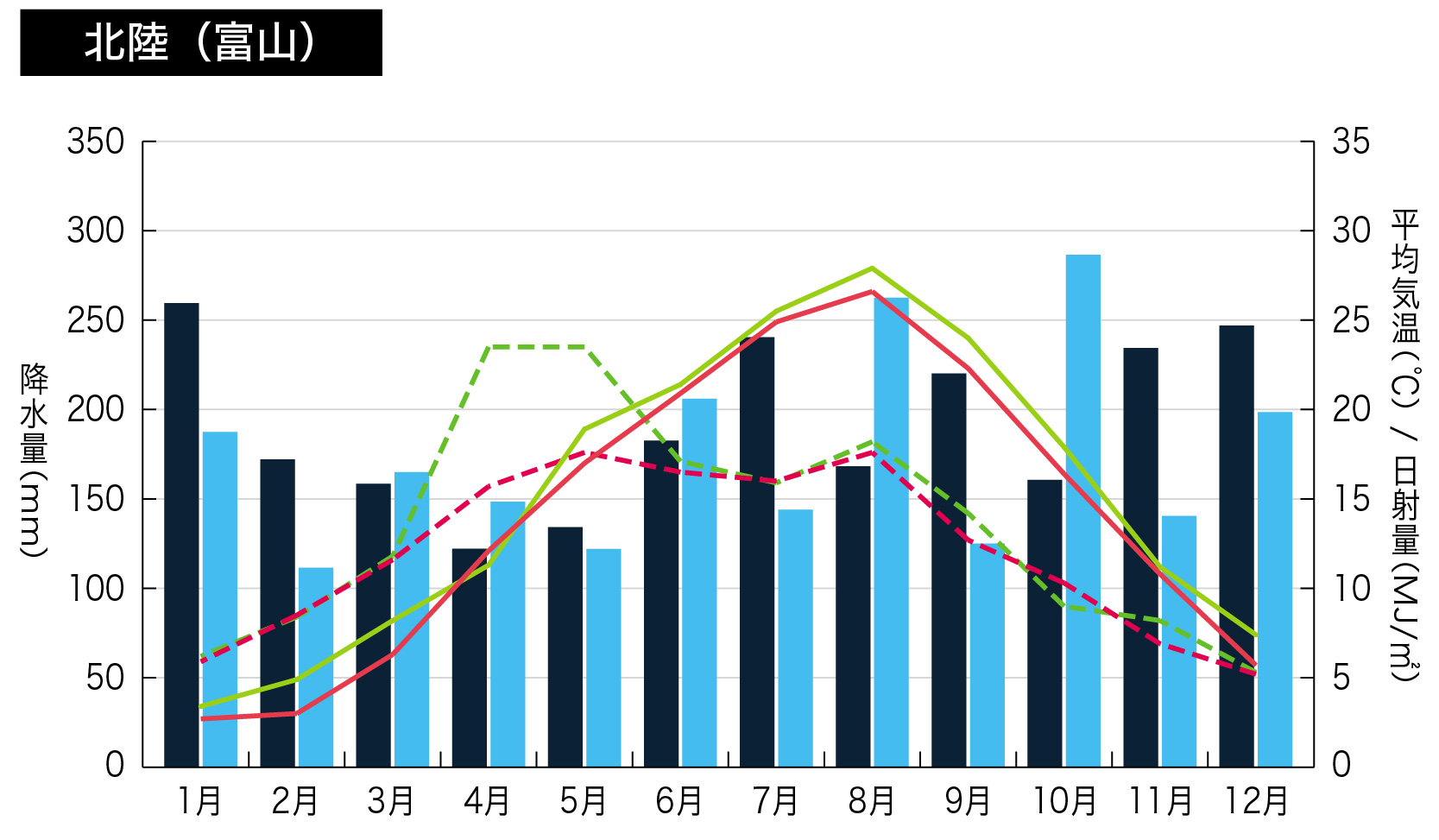

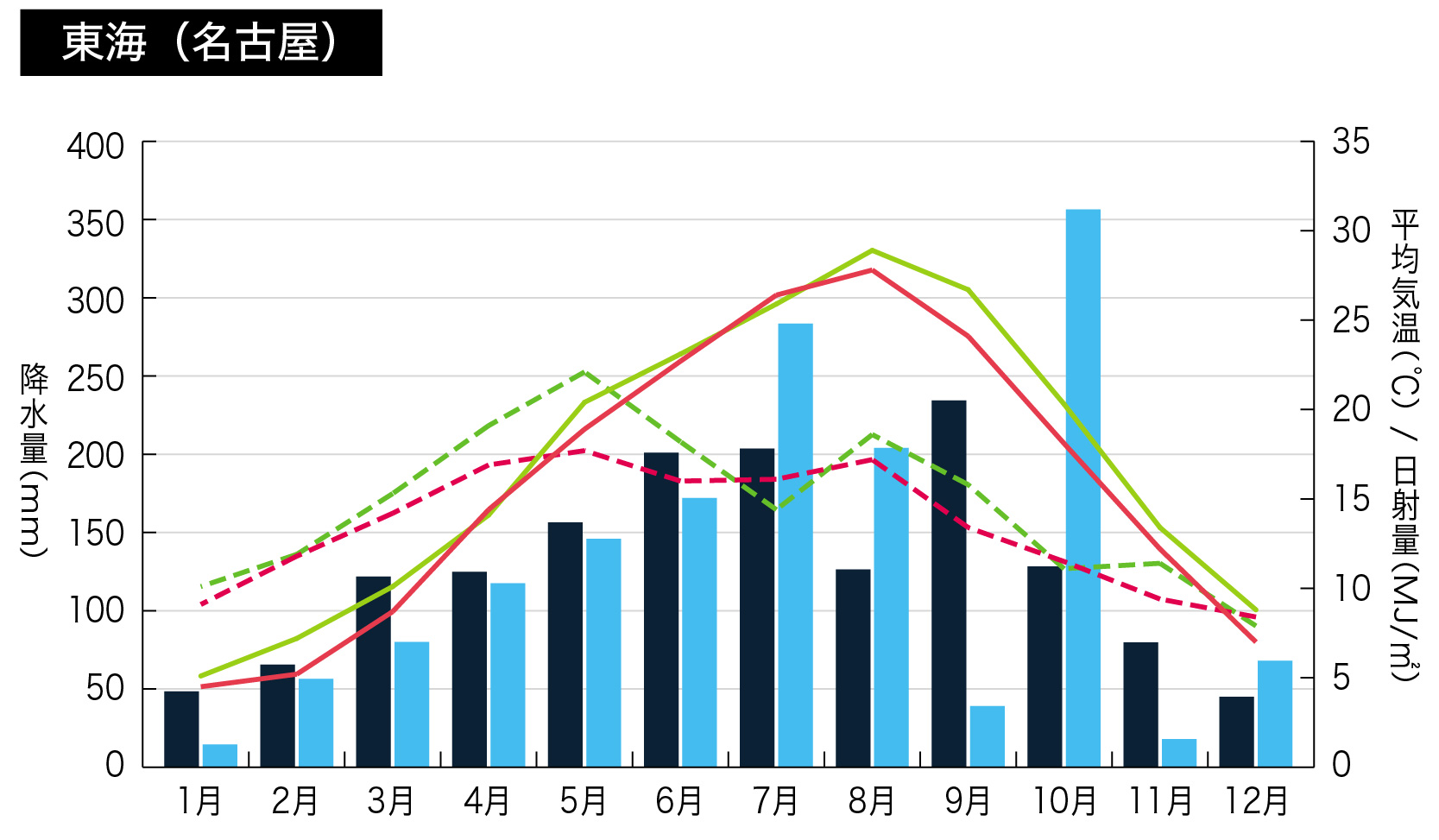

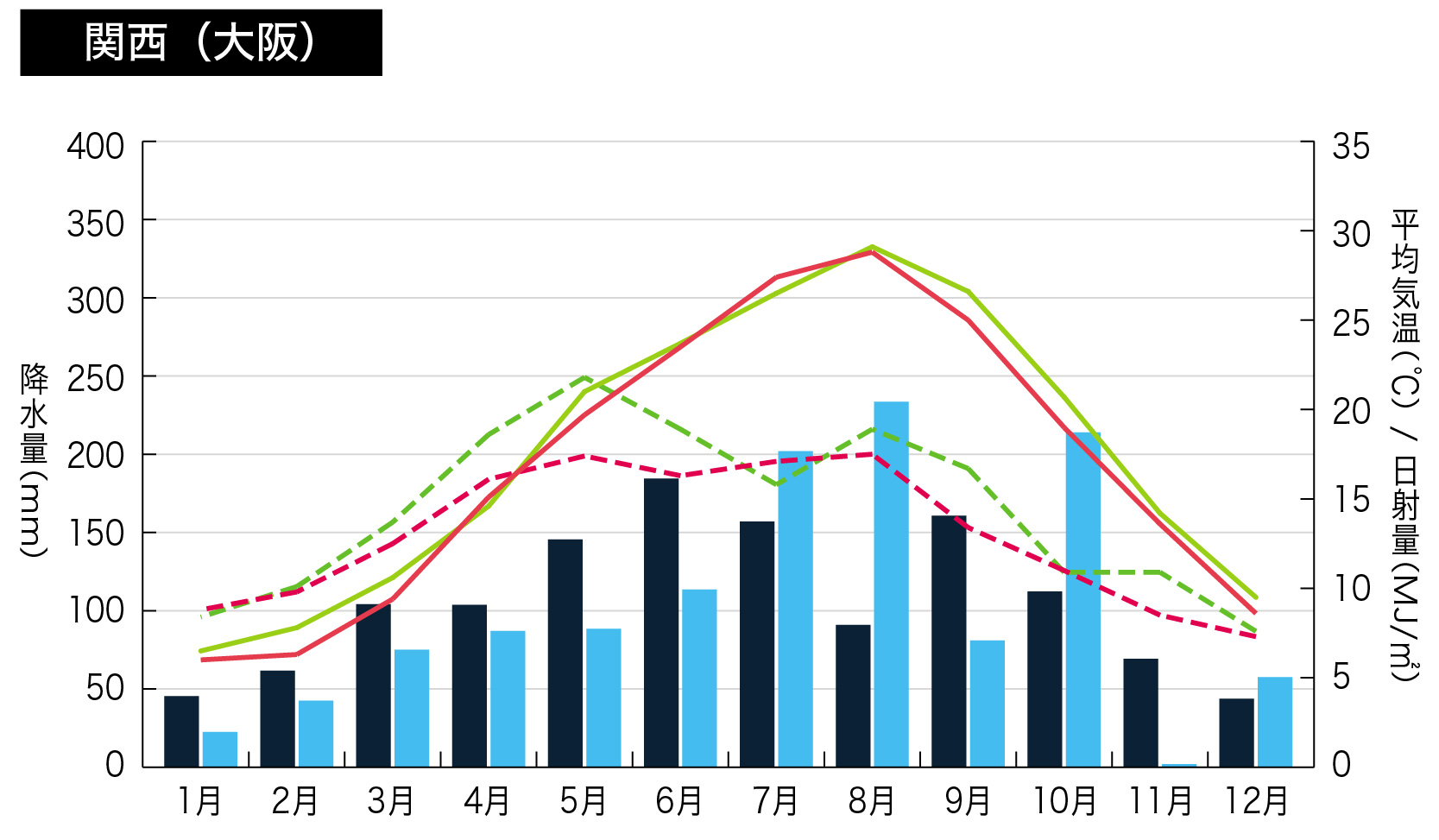

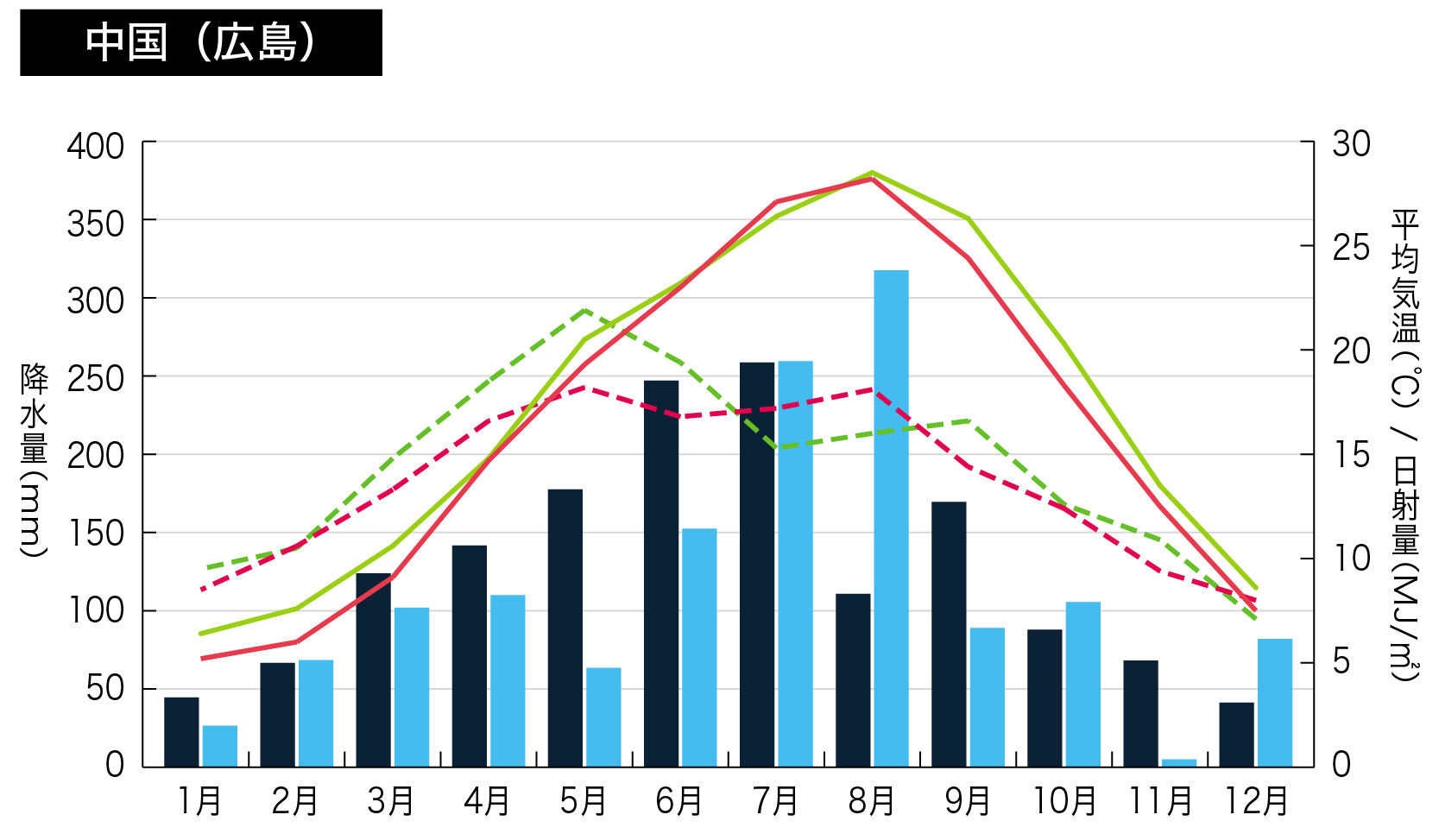

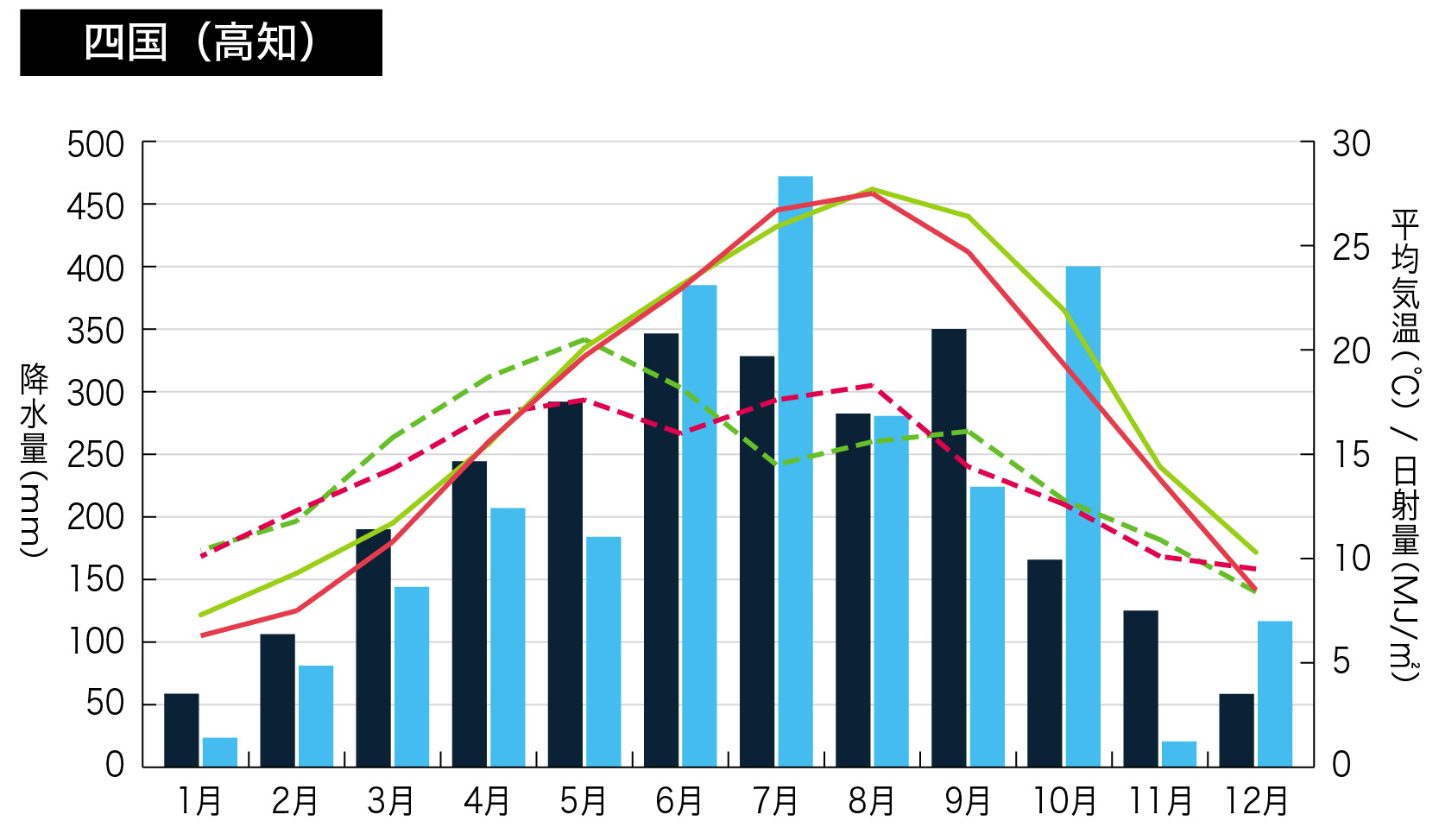

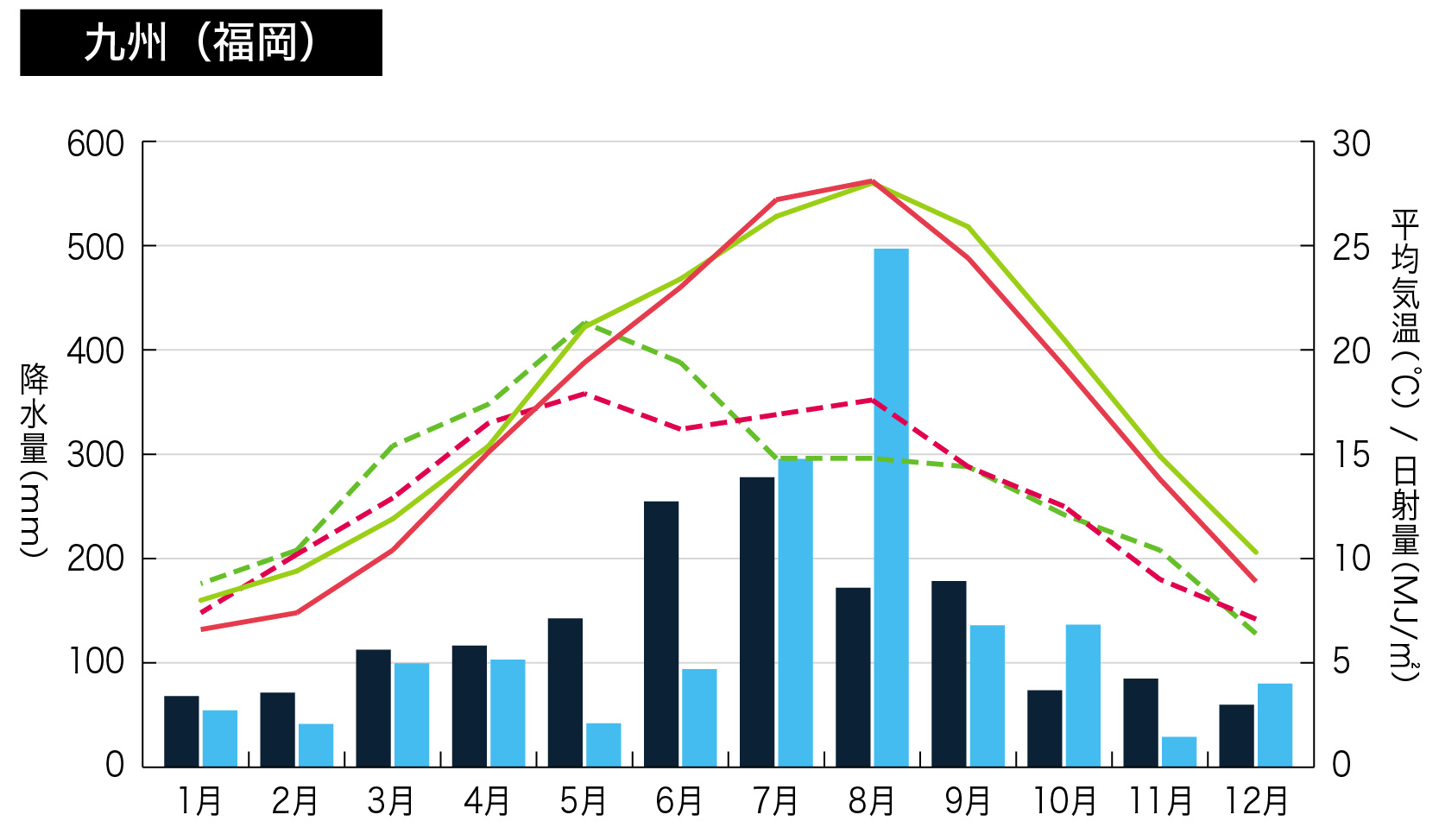

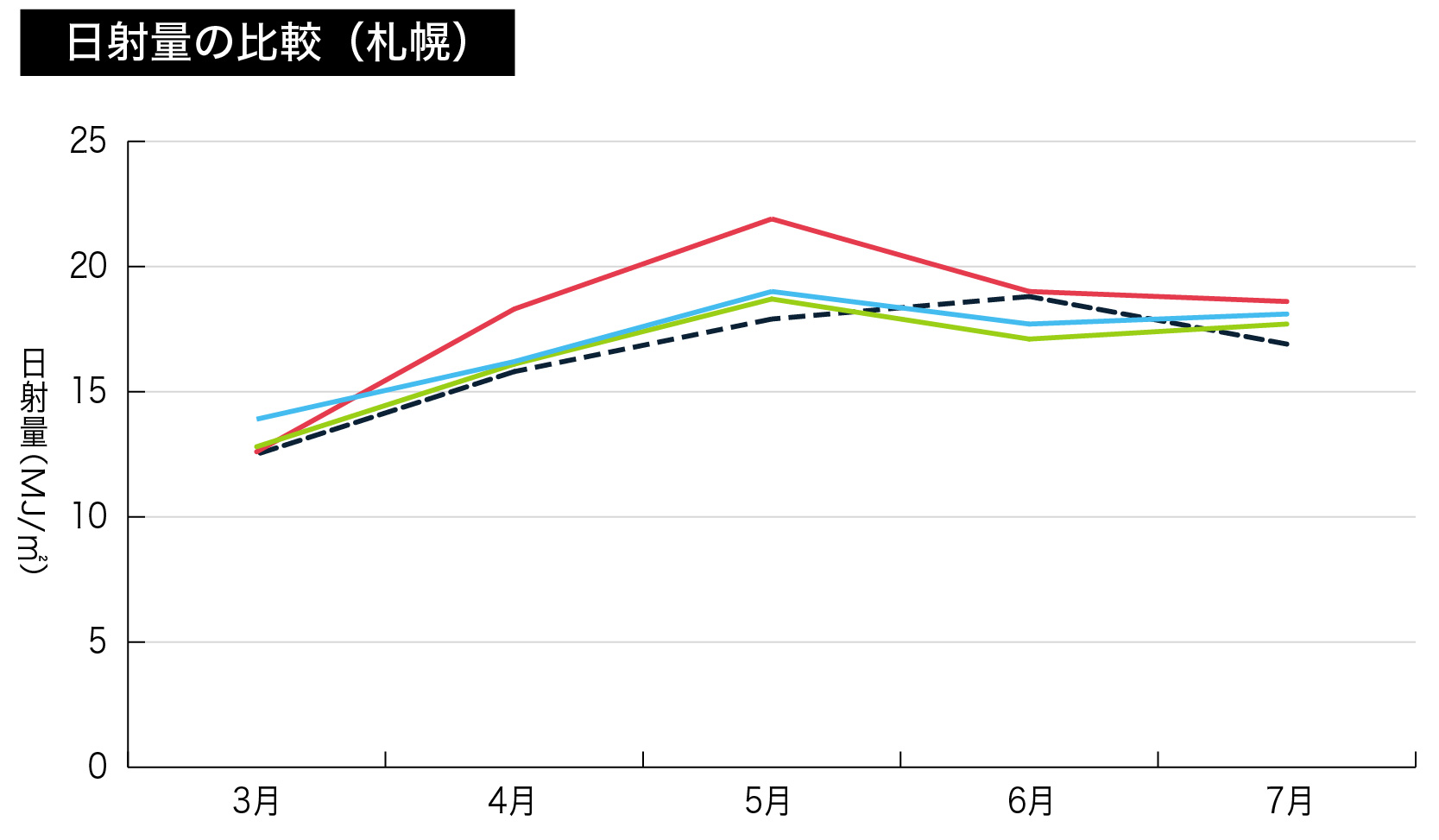

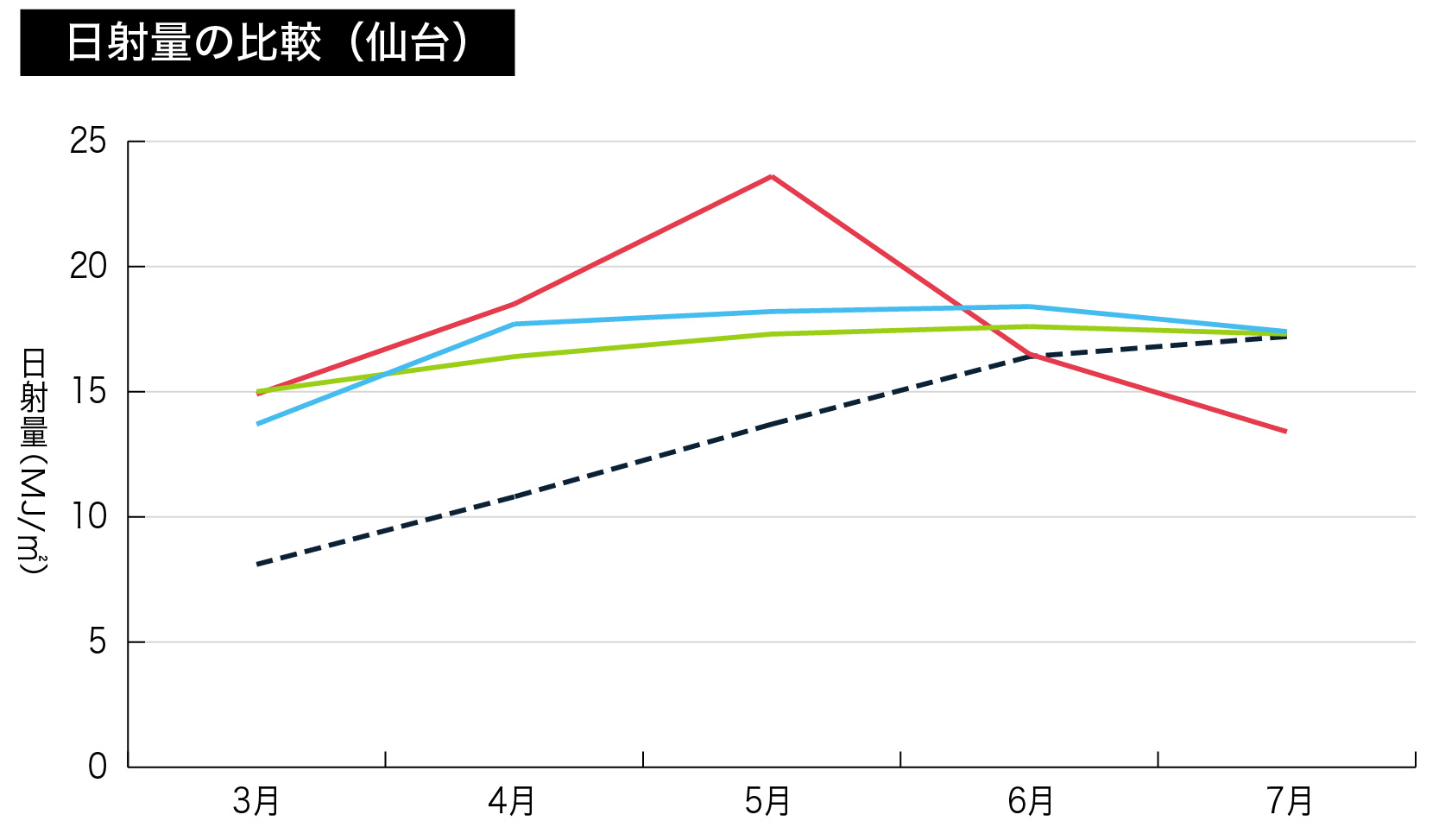

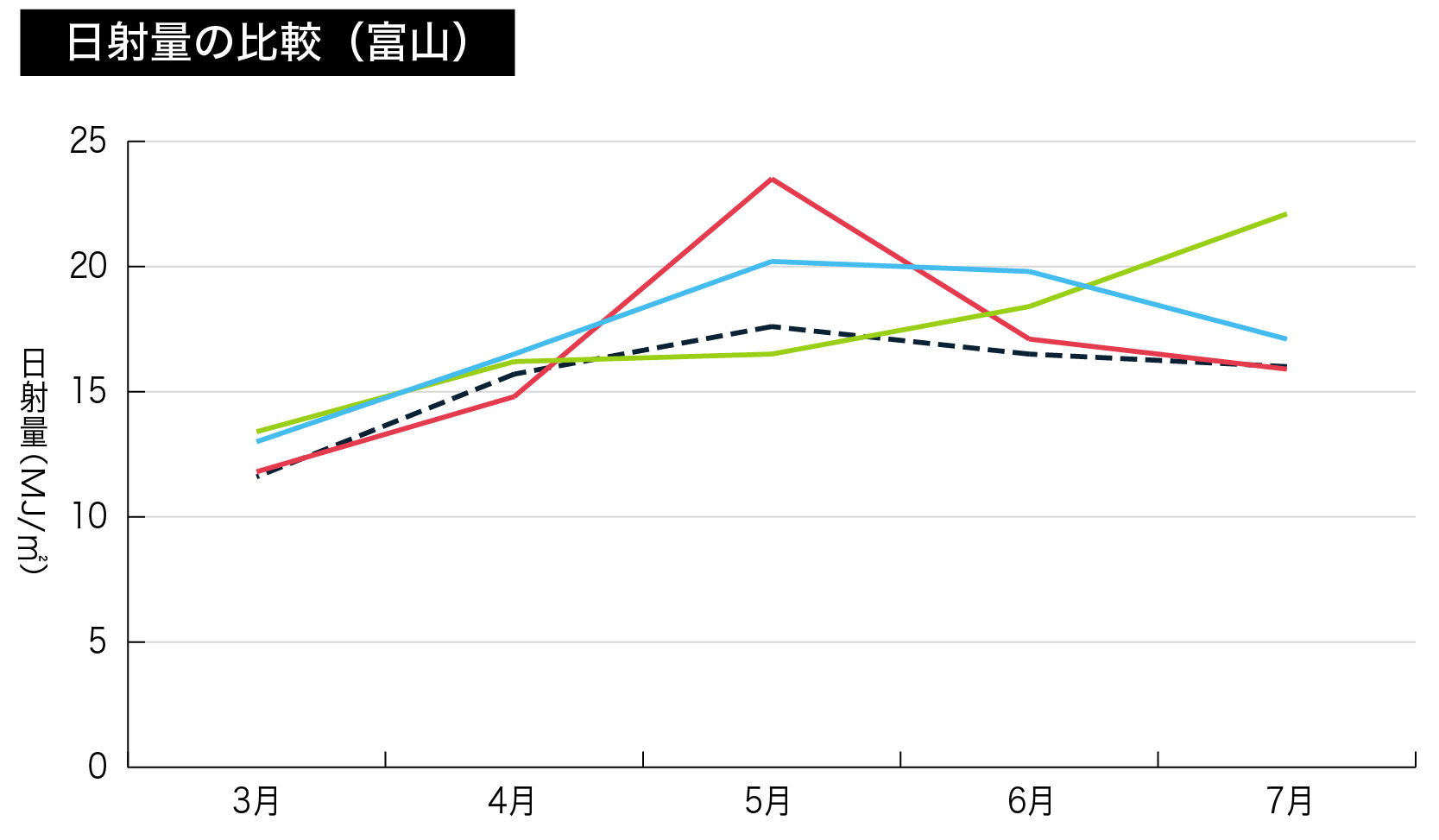

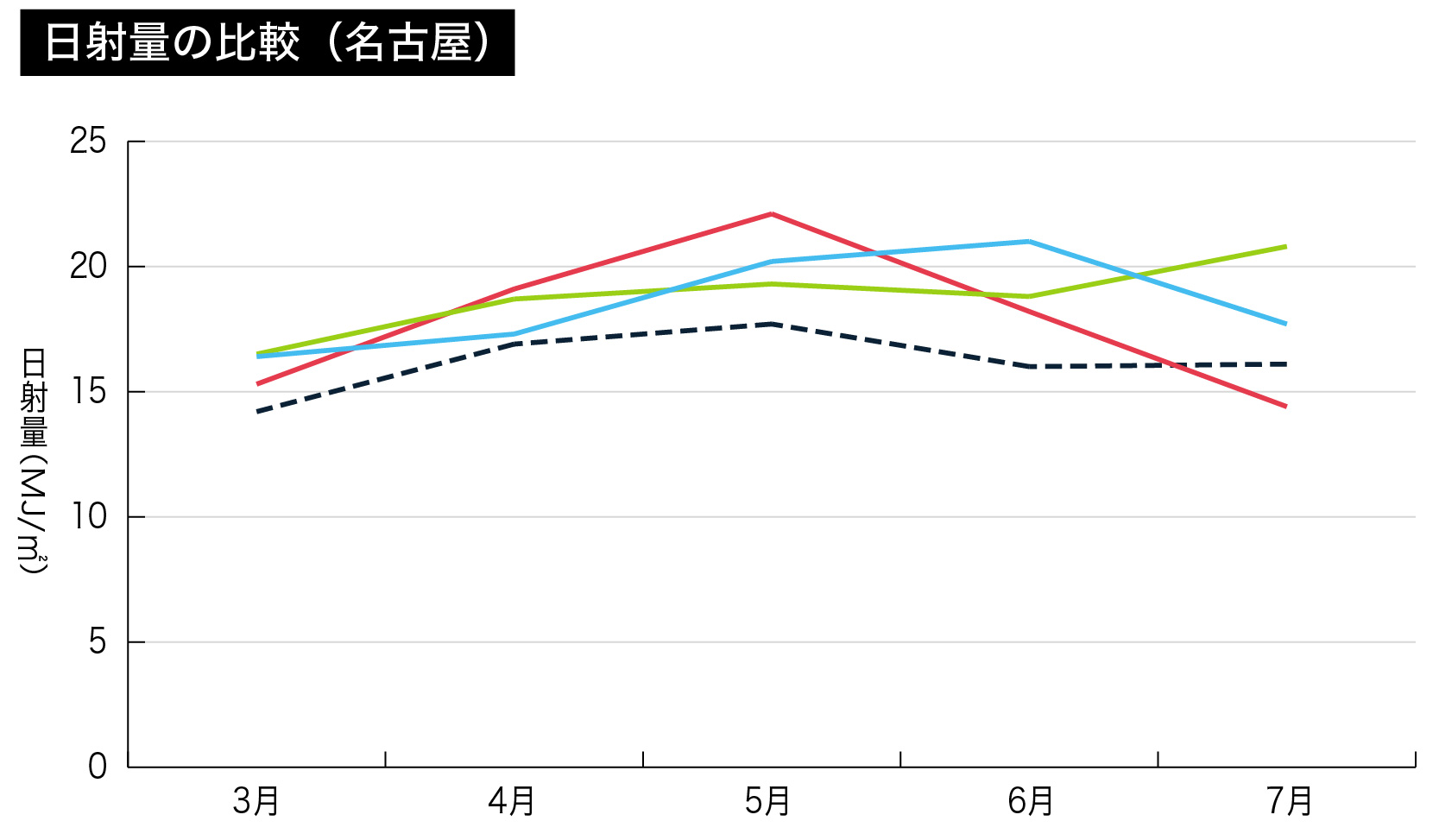

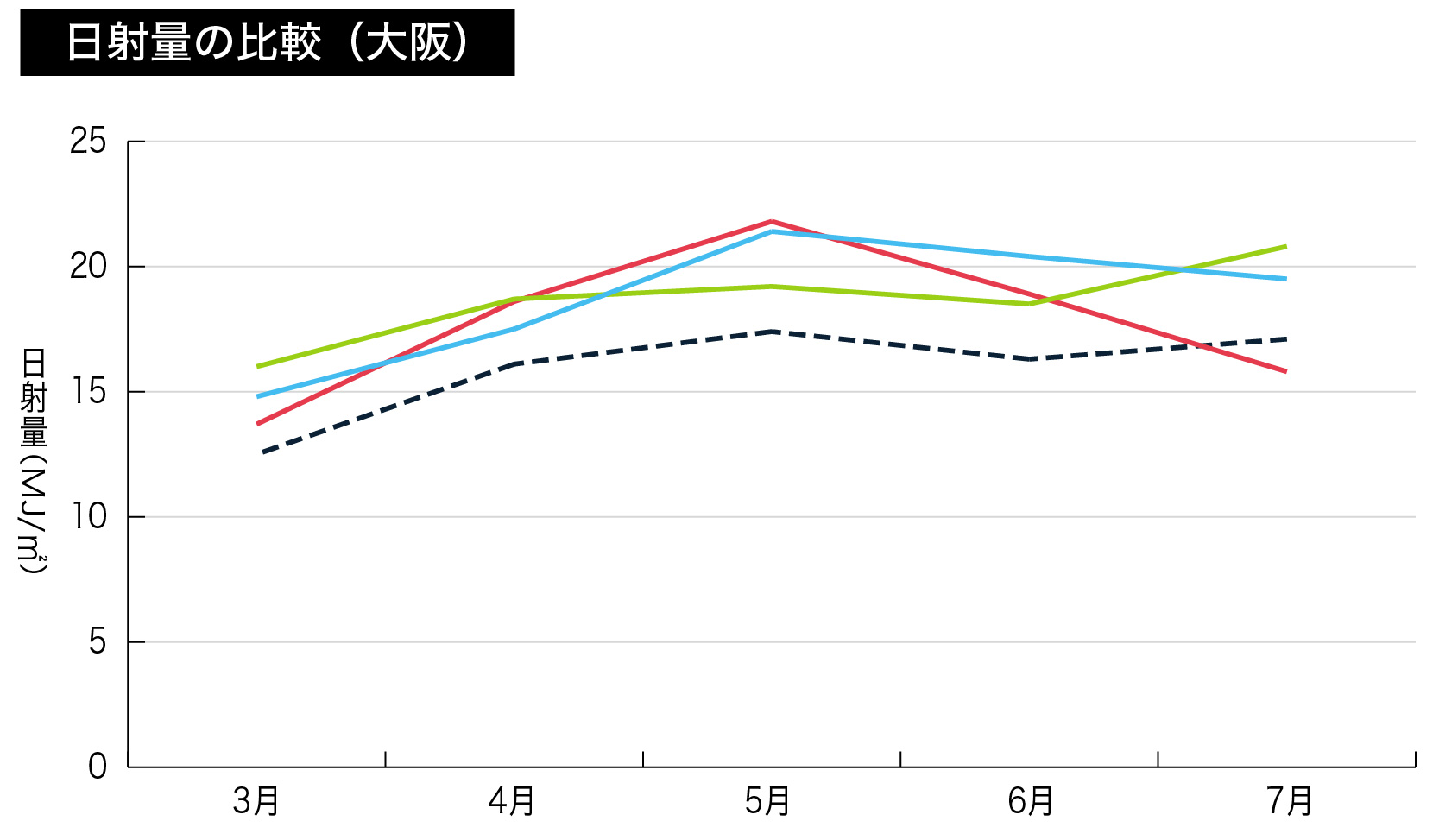

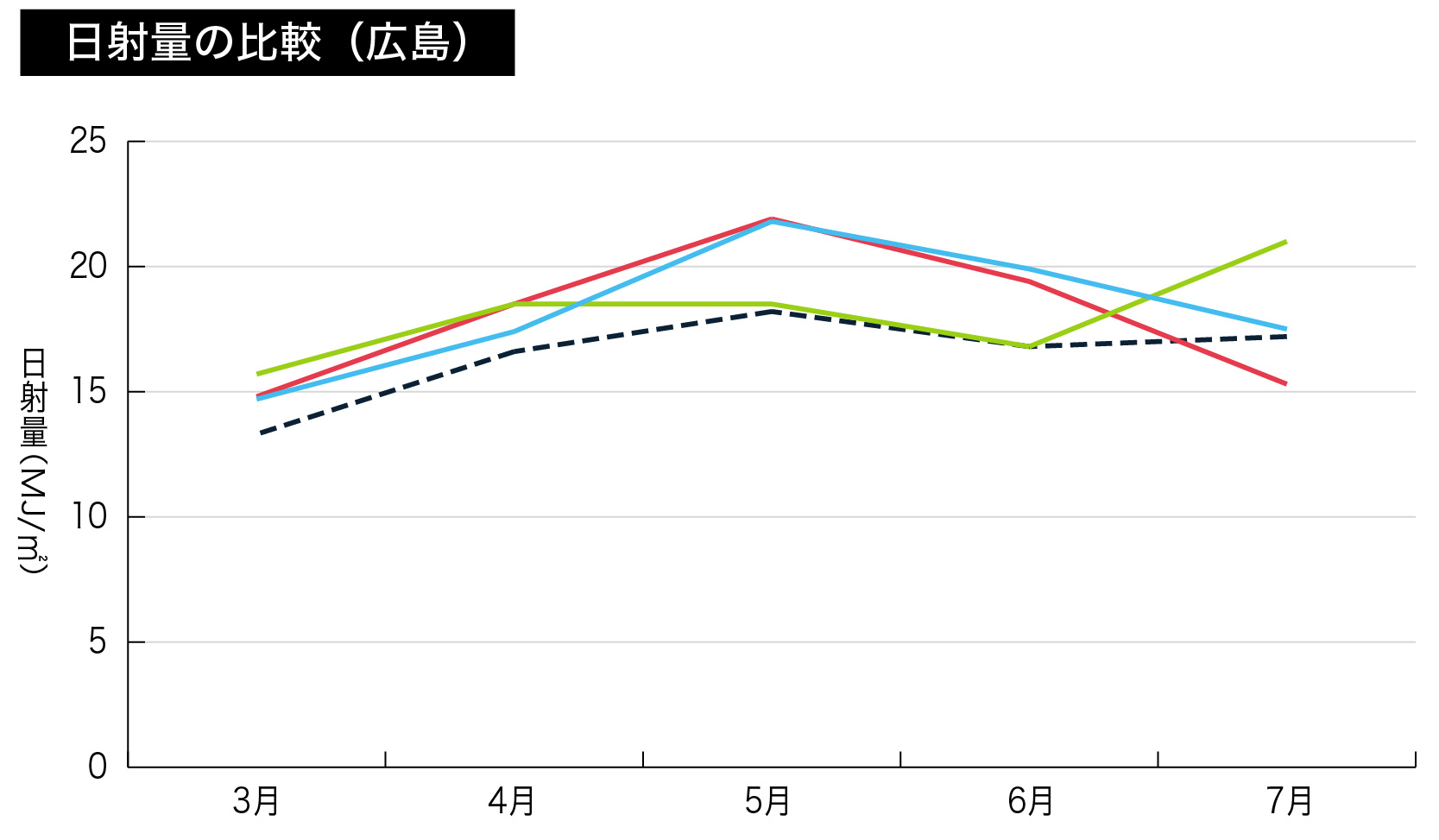

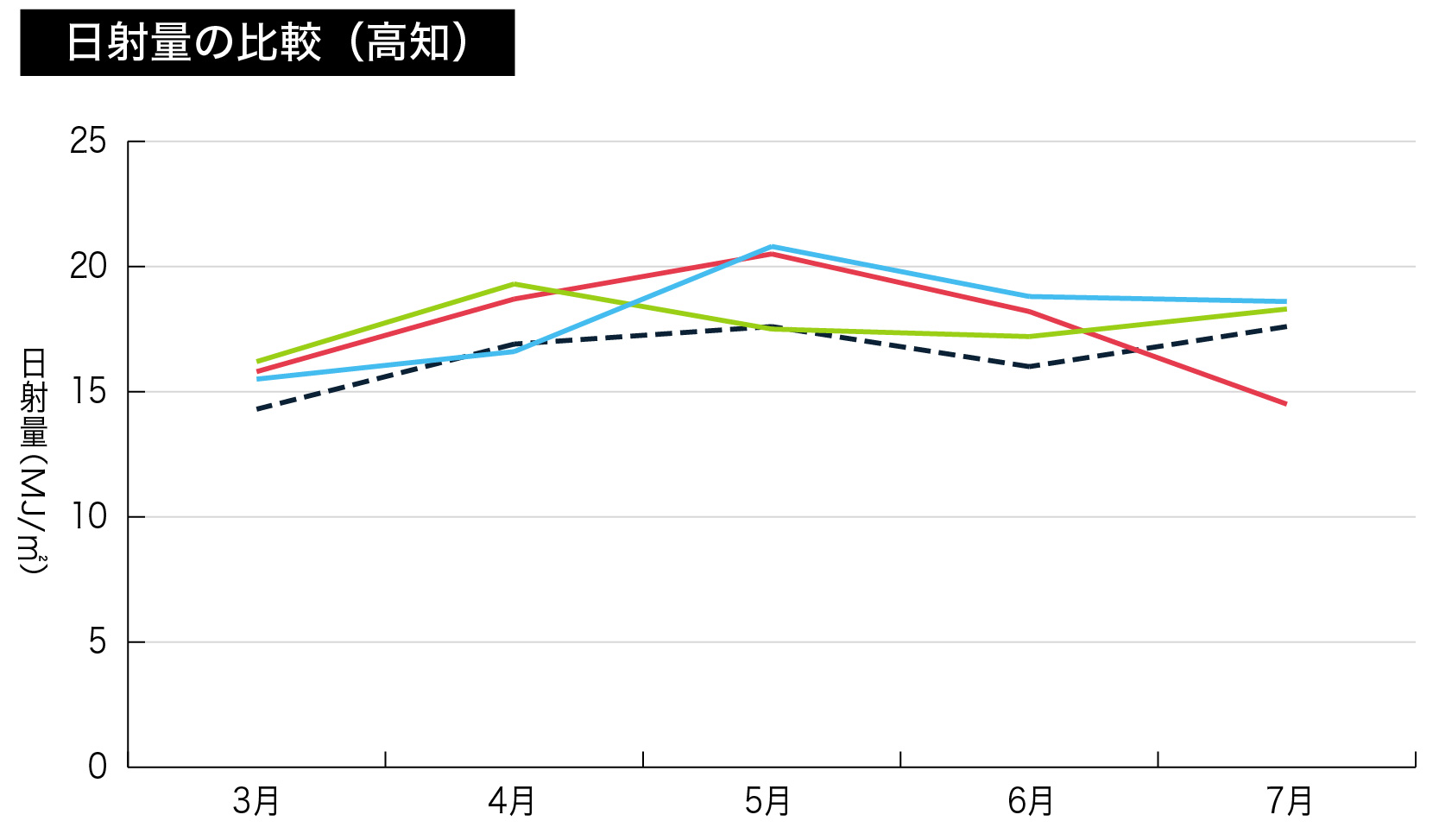

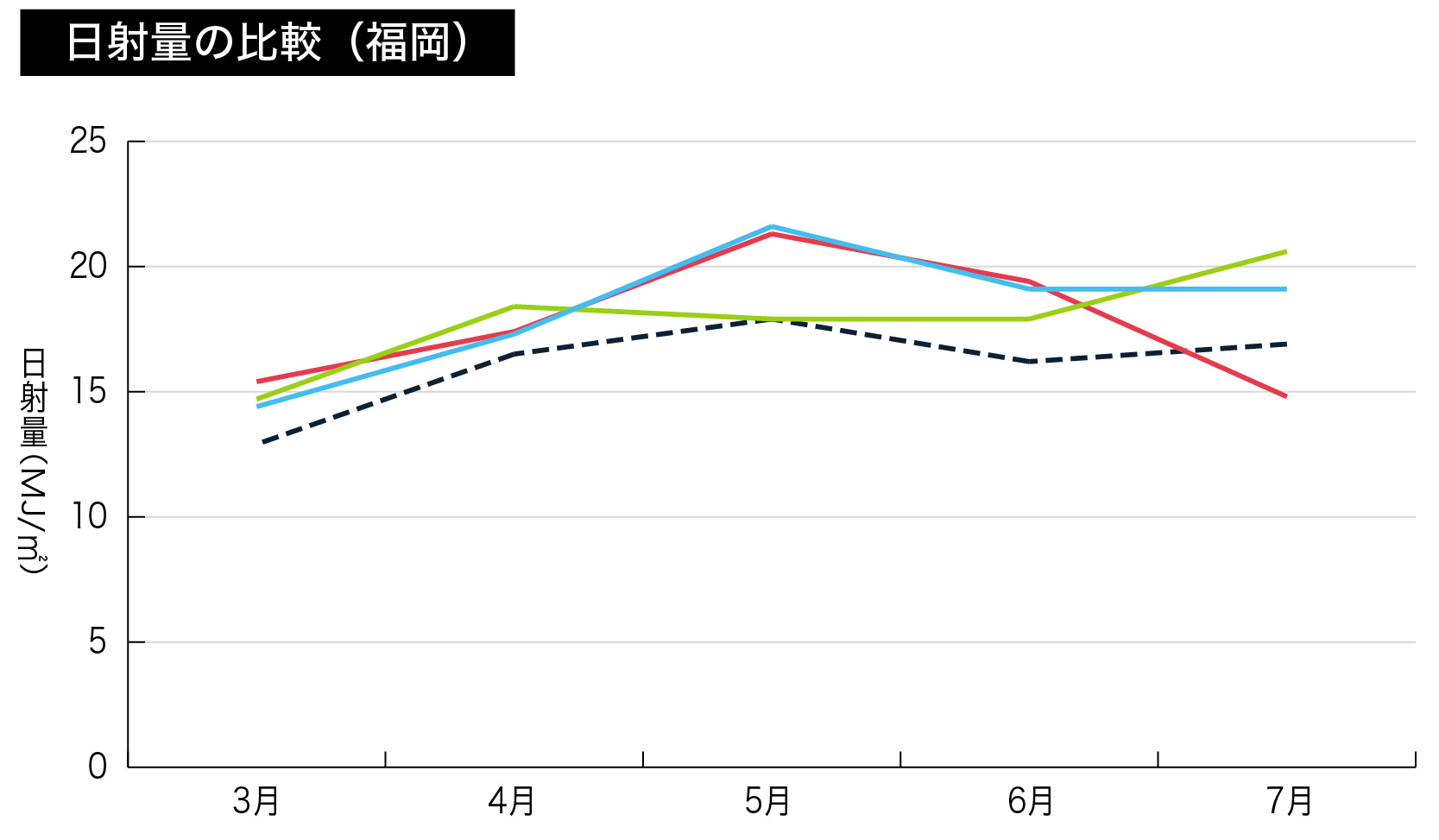

下の図は2019年の全国の降水量、平均気温、日射量を地域ごとにグラフにまとめたものです。このグラフより以下の傾向が見えてきました。

// 全国的に春~初夏にかけての日射量が多く、本格的な夏が始まる前からベントグラスは例年以上に強い日差しにさらされていた

// その分、春から初夏にかけての降水量は少ない地域が多かった

// 秋から冬にかけての気温が例年よりも高いのが大きな特徴である

// 大坂以東や高知では、台風の影響により10月の降水量が突出して多くなっている

// 一方で広島や福岡では、8月の降水量が多い

// 6月、7月の気温は全国的に平年並みかやや低かったが、8月は東日本で平年より気温が高い傾向が見られた

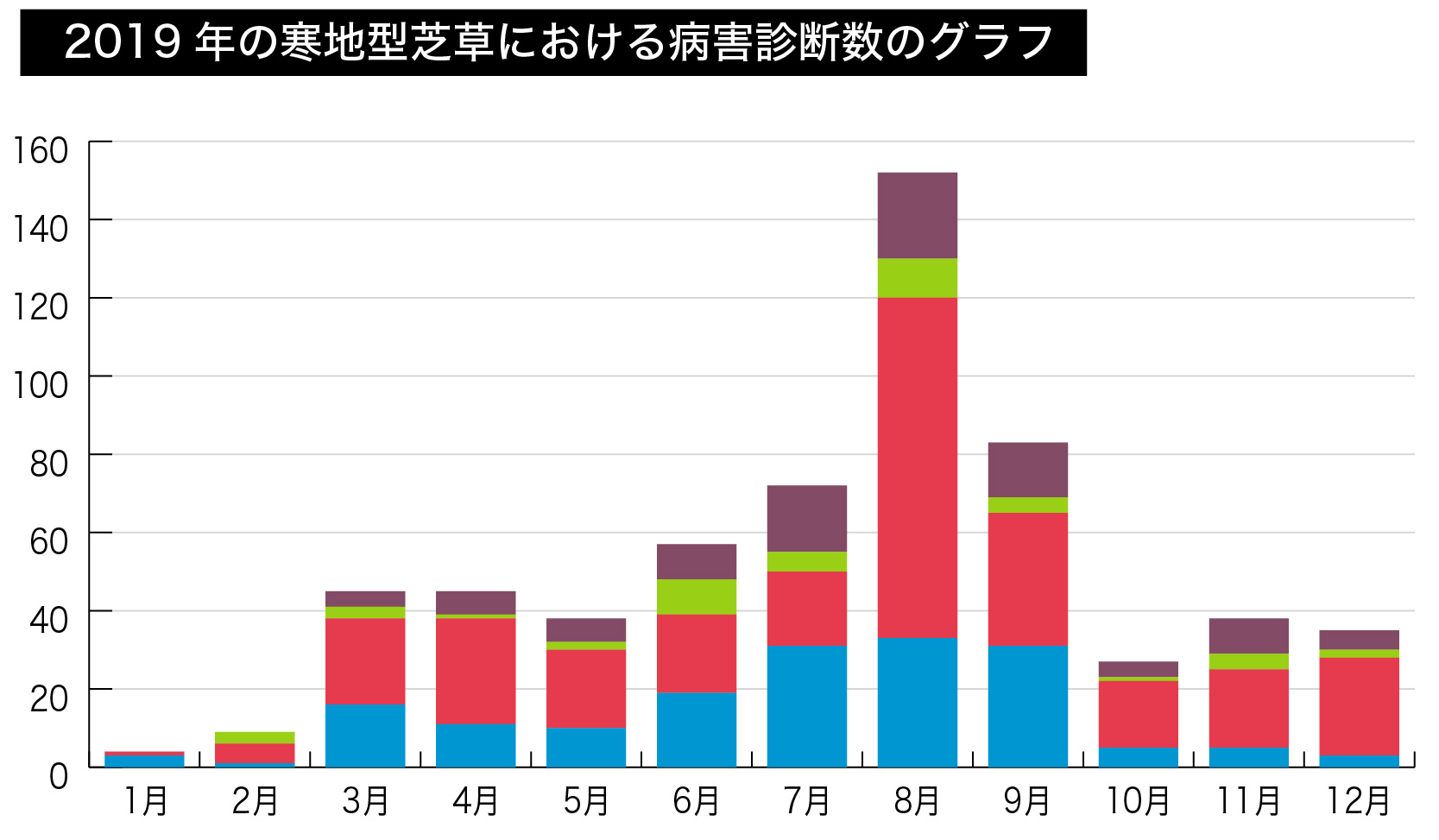

次に、2019年の寒地型芝草の病害診断数のグラフを示します。

// 夏の診断数が最も多いのは例年通りですが、診断数のピークが8月の152件であり、例年より少なくなっています。ちなみに、2017年のピークは7月の223件、2018年のピークは8月の199件でした

// これは、全国的に6、7月の気温が平年並みかやや低めに推移したことによって、8月になってもベントグラスに十分な体力が残っており病害にかかりにくかったことや、2017年、2018年と比べると猛暑日が少なかったことなどが要因として考えられます

// 一方で、細菌病は引き続き猛威を振るいました

// また、ほぼ1年中、細菌病の発生が見られるというのも、近年の特徴になっています

ここで、2019年の春から初夏にかけての日射量が全国的に高かったことから、2017年~2019年までの全国の3月~7月の日射量を調べてみました。その結果、全国的に春~初夏にかけての日射量が例年を上回る年が多いことが分かってきました。

ベントグラスをはじめとする植物は、紫外線や強すぎる太陽光によって細胞レベルでダメージを受けることが分かってきています。

今まで、紫外線は4月ごろから強くなってくると言われていましたが、近年ではその傾向がより顕著になり、4月や5月の日射量が例年よりも高い値で推移していました。

Envuがおすすめしているストレスガード製剤のプログラム予防散布は、病害の発生を抑えるだけでなく、過剰な紫外線から植物を守ったり、植物自体が持っている病害抵抗力を高めることによって、ベントグラスを健全に生育させ、高いパッティングクオリティーを維持することに貢献します。

// ストレスガード製剤についてはこちらから

病害の発生圧が高くなる前に菌密度を抑えておくことはもちろん、紫外線や強すぎる太陽光からベントグラスを守るためにも、4月もしくは5月ごろからのストレスガード製剤プログラム予防散布をおすすめします。

// 細菌病についてはこちらから

// 炭疽病についてはこちらから

// ピシウム病ついてはこちらから